在供应链金融业务中,用于质押的库存动产往往数量众多或体积庞大,金融机构债权人通常不具备直接占有质押物的条件和监管质押物的能力。出于降低融资成本和方便监管等方面考虑,债权人通常选择委托第三方监管人接收并代为占有质物,在质押期间进行持续监管,更有甚者直接将作为质物继续存放在出质人仓库。在交易实践中,兼具独立监控和成本控制两大优势的第三方监管方案逐渐发展并日渐成熟。但是,第三方监管方式在其发展过程中暴露的仓储人、监管人的道德风险也成为该实务操作的潜在隐患。

在第三方监管模式中,债权人、出质人与监管人订立三方监管协议,约定出质人出质货物提供担保,并由监管人负责监管质物。此时,交付公示是否已经完成?质押物特定化、仓储费承担方式又是否影响质权设立呢?一一分析如下:

1、如何判断出质人已经交付,债权人已经占有质物?

不论质物系存放于监管人或其他第三人的仓库,或仍存放于出质人仓库,在判断出质人是否已交付质物、债权人是否已占有质物时,核心在于证明监管人是否系受债权人委托对质物进行监管并已实际控制该质物。这一判断规则在过往的司法审判中为法院所认可,并相继经最高人民法院(下称“最高院”)发布的《全国法院民商事审判工作会议纪要》(下称“《九民纪要》”)及《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>有关担保制度的解释》(下称“《民法典担保制度司法解释》”)所确认。

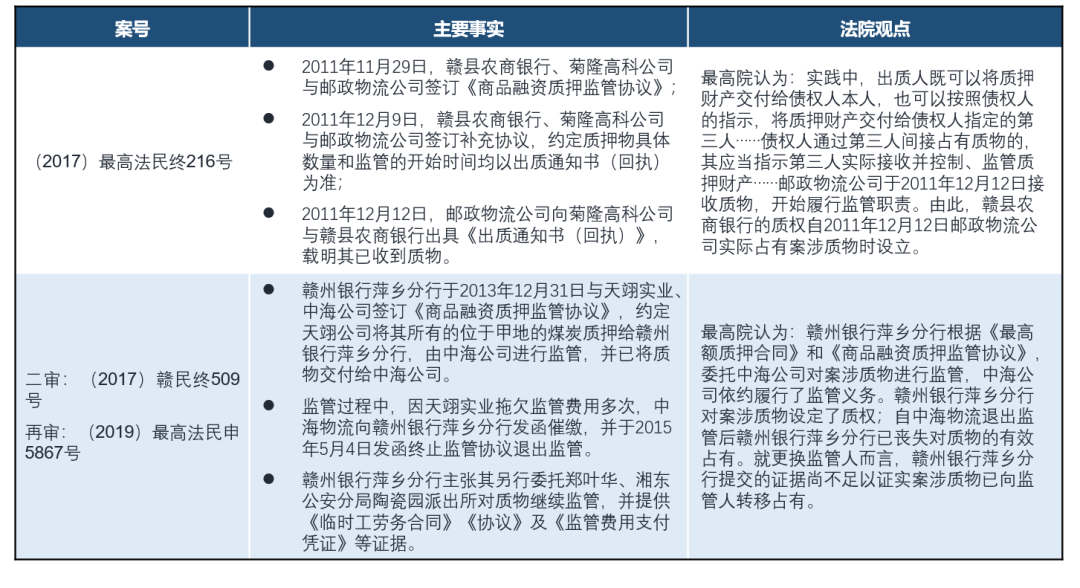

相关司法案例节选如下:

2、质物存放于出质人仓库是否影响质权设立?

该问题从《民法典》《九民纪要》以及《民法典担保制度司法解释》的现有条文无法直接得出明确结论。但是,若按“监管人是否受债权人委托监管质物”作为判断质物是否由债权人间接占有的裁判思路,则质权人对质物的实际控制相较于考察质物存放的物理空间的权利归属显得更为重要。

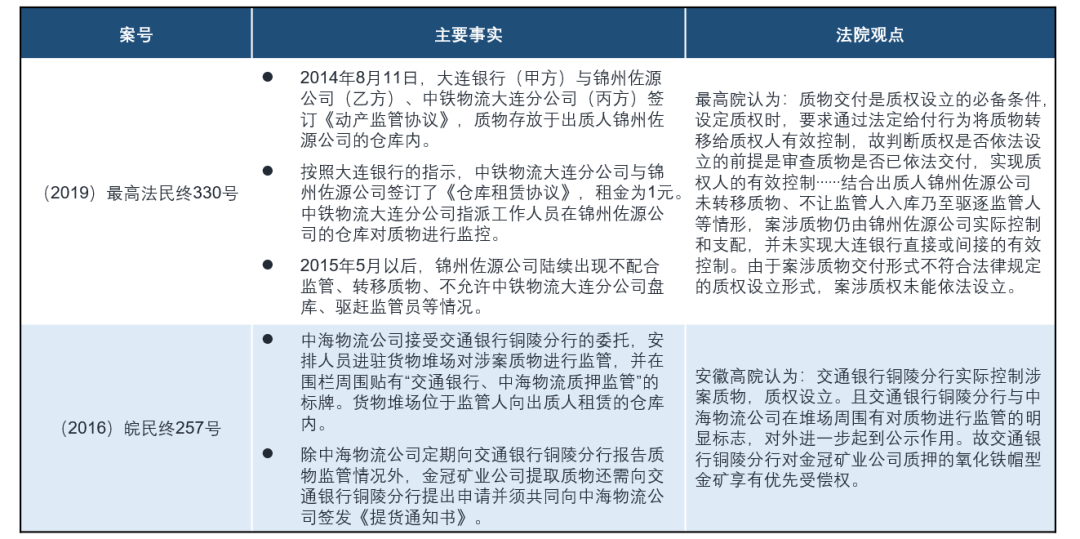

相关司法案例节选如

3、如何认定监管人已经实际控制质物?

既然以“监管人接受债权人委托并实际控制质物”作为质物已转移占有的标志,那么如何认定监管人已经实际接收并实现对质物的控制呢?在第三方监管模式下,无论货物自始存放于何处,货物出质通常都不发生物理空间上的转移,因此无法通过货物的现实交付实现监管人对货物的控制。在过往司法实践中,认定债权人占有并实际控制货物往往取决于监管人的书面确认,如质物接收确认函、出质通知书回执等。当然,这一观点并不代表司法机关在认定债权人是否间接占有质物时仅凭监管人的书面确认的表面证据,我们发现司法机关通常还会结合监管人是否安排人员进驻仓库对质物进行实质监管、监管人是否可以自由出入仓库等客观因素来判断监管人是否已经实际控制质物。如存在相反证据,则监管人的书面确认并不当然证明监管人已经实际控制质物。

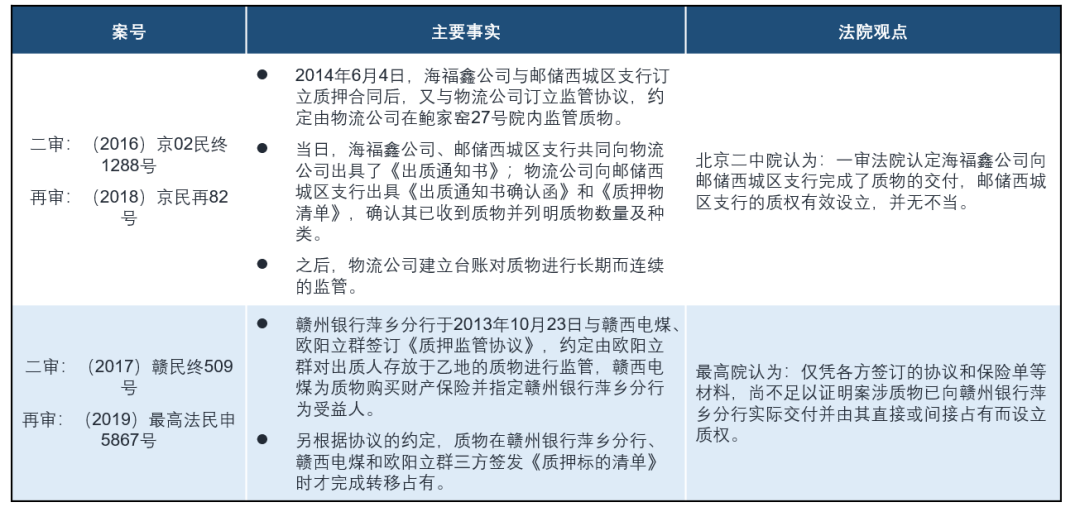

相关司法案例节选如下:

|